テンカラのヒット〜引き抜き〜タモ受けまでの一連の動作が写っています。↑↑↑

私は1970年から渓流の餌釣りを長い事やりましたが、例年5月連休前後の時期、田んぼに水を引く頃になると気温が上がり、水位が下がり、藤の花が咲くのを合図にしたようにカゲロウやトビケラなどの羽化が始まる季節になり、オモリを付けた餌には見向きもしなくなるイワナやヤマメが多く、ライズする姿は見えるが釣果はガタ落ちになりました。もちろんオモリをはずして飛んでいるカゲロウを付ければ1発で食って来ますが、餌の確保が面倒なのともっとスマートに沢山の魚を釣りたいと思って1982年から毛鈎釣りを始めました。

私は1970年から渓流の餌釣りを長い事やりましたが、例年5月連休前後の時期、田んぼに水を引く頃になると気温が上がり、水位が下がり、藤の花が咲くのを合図にしたようにカゲロウやトビケラなどの羽化が始まる季節になり、オモリを付けた餌には見向きもしなくなるイワナやヤマメが多く、ライズする姿は見えるが釣果はガタ落ちになりました。もちろんオモリをはずして飛んでいるカゲロウを付ければ1発で食って来ますが、餌の確保が面倒なのともっとスマートに沢山の魚を釣りたいと思って1982年から毛鈎釣りを始めました。

最初は市販されている渓流毛鉤セットなる5本組で販売しているような和式毛鈎でやっていましたが、フライフィッシングも始めた頃から西洋式のフライを自分で巻くようになり、日本の渓流で毛鈎釣りをやるにはどちらにも良し悪し、一長一短がある事に気付きました。

最初は市販されている渓流毛鉤セットなる5本組で販売しているような和式毛鈎でやっていましたが、フライフィッシングも始めた頃から西洋式のフライを自分で巻くようになり、日本の渓流で毛鈎釣りをやるにはどちらにも良し悪し、一長一短がある事に気付きました。

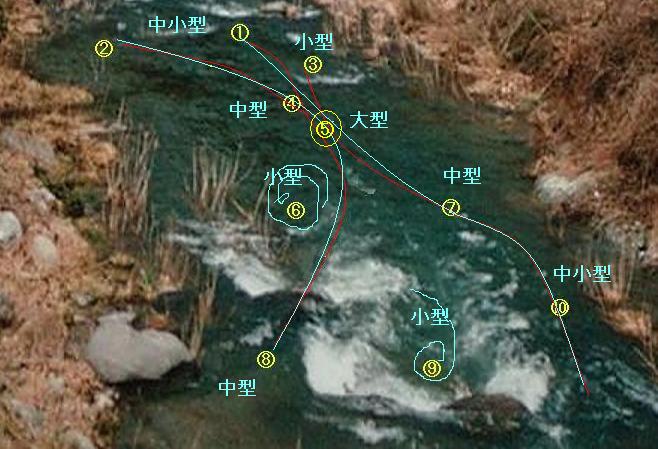

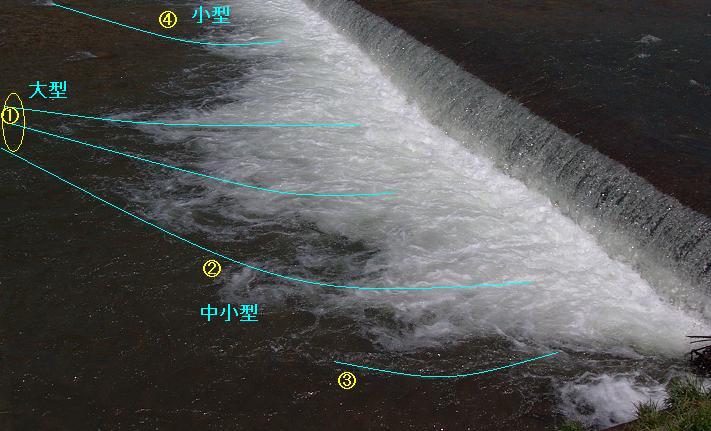

渓流限定で言えば速い速度で複雑に流れる日本の渓流では太いラインを繰り出すフライフィッシングは、水面に落ちたラインが流れに引かれてドラグが掛り幾らメンディング出来ると言っても限界がある為、小場所をもコンスタントに釣る為にはリーダー部分だけを使ったロングリーダーでのテンカラスタイルにならざるを得ず、それだったら最初からテンカラ竿で軽いラインで水面に落す事無く、空中にラインをキープしたまま毛鉤とリーダー部分だけ流した方が段違いに釣り易いものです。

渓流限定で言えば速い速度で複雑に流れる日本の渓流では太いラインを繰り出すフライフィッシングは、水面に落ちたラインが流れに引かれてドラグが掛り幾らメンディング出来ると言っても限界がある為、小場所をもコンスタントに釣る為にはリーダー部分だけを使ったロングリーダーでのテンカラスタイルにならざるを得ず、それだったら最初からテンカラ竿で軽いラインで水面に落す事無く、空中にラインをキープしたまま毛鉤とリーダー部分だけ流した方が段違いに釣り易いものです。

なぜかというと沈めて釣ると餌釣りと同じになり色んなスジや深さを何度も流したくなる為に一つのポイントごとに時間が掛り、多少遠くにいても猛然と飛び付いて来るようなほどやる気があり、毛鈎目指して水面に躍り出る魚をポンポンと短時間でテンポ良く釣って行くテンカラ釣りの魅力が半減する事と、私の経験上ですが中途半端に浮き沈みする和式毛鉤は案外スレた魚からは見破られて水面まで来ても口を使わない事が多いのと少しでも沈んでいるとバイトの瞬間がアングラーから見難く合わせが上手く行かないと言う訳なのです。

なぜかというと沈めて釣ると餌釣りと同じになり色んなスジや深さを何度も流したくなる為に一つのポイントごとに時間が掛り、多少遠くにいても猛然と飛び付いて来るようなほどやる気があり、毛鈎目指して水面に躍り出る魚をポンポンと短時間でテンポ良く釣って行くテンカラ釣りの魅力が半減する事と、私の経験上ですが中途半端に浮き沈みする和式毛鉤は案外スレた魚からは見破られて水面まで来ても口を使わない事が多いのと少しでも沈んでいるとバイトの瞬間がアングラーから見難く合わせが上手く行かないと言う訳なのです。

だから和式毛鉤からフライのウルフタイプやパラシュートタイプに移行した時は感動物でした。視認性が良い事は言うまでも無く、今までアタリだけだったり、水面で反転して行った良型のヤマメやイワナがナチュラルドリフトする自然なスジを流れる水面上に完全に乗っているフライだと何の疑いも無く食って来ました。最初は面白くて色んなフライを巻きましたが、カラーやスタイルは何の影響も無く、サイズのみが釣果を左右する事に気付き、サイズを使い分ければどんなドライフライでも大差なく渓流では釣れるものだと思っています。ただし、フッキング率には違いがあり、スタンダードなタイプやウルフタイプはフックサイズが大きいとウィングやハックルのボリュームとフックポイントの位置からか弾かれる事があり、私はパラシュートタイプが浮き、フッキングとも優れていると思って使っています。更に数釣る時はバーブをつぶして置きフィニッシュで鮎釣り同様に引き抜いた後、タモ網の中ですぐ鈎が外れるようにして手返しを良くすると合理的です。テンカラ釣りで合わせから瞬時に引き抜き、高速で飛んで来る魚を空中で軌道修正しながらタモ受けで完結するのは、数多く釣る内に身に付いたバラシを回避して貴重な獲物を逃がさない職業漁師的な技で私のオリジナルとして1984年に超簡単テンカラとして完成し、他に類を見ません。

だから和式毛鉤からフライのウルフタイプやパラシュートタイプに移行した時は感動物でした。視認性が良い事は言うまでも無く、今までアタリだけだったり、水面で反転して行った良型のヤマメやイワナがナチュラルドリフトする自然なスジを流れる水面上に完全に乗っているフライだと何の疑いも無く食って来ました。最初は面白くて色んなフライを巻きましたが、カラーやスタイルは何の影響も無く、サイズのみが釣果を左右する事に気付き、サイズを使い分ければどんなドライフライでも大差なく渓流では釣れるものだと思っています。ただし、フッキング率には違いがあり、スタンダードなタイプやウルフタイプはフックサイズが大きいとウィングやハックルのボリュームとフックポイントの位置からか弾かれる事があり、私はパラシュートタイプが浮き、フッキングとも優れていると思って使っています。更に数釣る時はバーブをつぶして置きフィニッシュで鮎釣り同様に引き抜いた後、タモ網の中ですぐ鈎が外れるようにして手返しを良くすると合理的です。テンカラ釣りで合わせから瞬時に引き抜き、高速で飛んで来る魚を空中で軌道修正しながらタモ受けで完結するのは、数多く釣る内に身に付いたバラシを回避して貴重な獲物を逃がさない職業漁師的な技で私のオリジナルとして1984年に超簡単テンカラとして完成し、他に類を見ません。

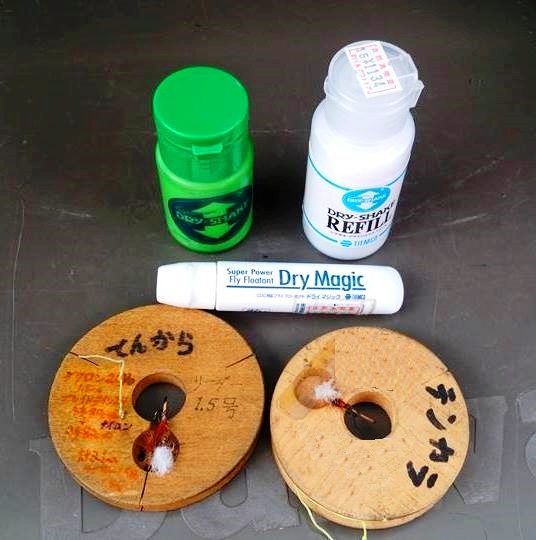

←テンカラ歴は1982年からになりますが、自分のテンカラ釣りに自信を持てるようになった1984年ぐらいからは、基本のマスタッド94840よりショートシャンクでワイドゲイブの94838、(がまかつなら、旧名がまかつ F11-2SH →S10-2S NSBと名前を変更したフックですが、ほぼ94838と類似していてフッキングは最高です。)にモノフラッシュで弱々しい脈翅類の羽をイメージしてオリジナルにした「ロイヤルコーチマンパラシュートモノフラッシュ」オンリーでフックサイズ#16〜#8までを使って釣っています。

←テンカラ歴は1982年からになりますが、自分のテンカラ釣りに自信を持てるようになった1984年ぐらいからは、基本のマスタッド94840よりショートシャンクでワイドゲイブの94838、(がまかつなら、旧名がまかつ F11-2SH →S10-2S NSBと名前を変更したフックですが、ほぼ94838と類似していてフッキングは最高です。)にモノフラッシュで弱々しい脈翅類の羽をイメージしてオリジナルにした「ロイヤルコーチマンパラシュートモノフラッシュ」オンリーでフックサイズ#16〜#8までを使って釣っています。

私のテンカラタックルは、渓流餌釣りから始まった為、最初は3.6メートルのグラス渓流餌竿に2号通しのナイロン2メートルで提灯スタイルの和式毛鈎叩き釣りから始まりました。

私のテンカラタックルは、渓流餌釣りから始まった為、最初は3.6メートルのグラス渓流餌竿に2号通しのナイロン2メートルで提灯スタイルの和式毛鈎叩き釣りから始まりました。

超簡単テンカラ毛鉤の作り方

超簡単テンカラ毛鉤の作り方

合わせが上手くいかないテンカラ初心者にも好評で、

スポッ!とインジケータが水中に入ったのを見て合わせるので

超簡単テンカラが誰でも釣れるテンカラまで昇華されました。

フライ&テンカラどちらにも使えます。

あまり簡単で飽きますので最後の手段にしてください、

自分は常用する時ありますが(笑)

合わせが上手くいかないテンカラ初心者にも好評で、

スポッ!とインジケータが水中に入ったのを見て合わせるので

超簡単テンカラが誰でも釣れるテンカラまで昇華されました。

フライ&テンカラどちらにも使えます。

あまり簡単で飽きますので最後の手段にしてください、

自分は常用する時ありますが(笑)

大好きなウグイ君25センチ

大好きなウグイ君25センチ